お話を伺った人

佐々木 理恵子さん

卒業年

2022年 新潟看護医療専門学校 東洋医療学科 卒業

保有資格

理学療法士、はり師、きゅう師免許

現在の勤務先(開業)

自宅にて開業予定

国試黒本の評価

★★★★★

鍼灸師を目指したきっかけ

私が鍼灸師を目指したのは4年前の年末でした。

仕事中(当時は大学講師)にパソコン作業中に首と肩と腕が動かせなくなってしまい、その時に勤務先にいた鍼灸の有資格者の人にたった一つのツボを刺激してもらっただけで身体を動かせるようになったことを経験したことがきっかけでした。

もともと理学療法士の資格を持っており、月に数度臨床の場に出ることがありましたが、

“ツボを知ればもっと患者さんに効果的な治療ができるのでは?”と感じ、鍼灸の学校に働きながら通うことができないか職場に相談していました。

その後、美容鍼灸というものがあるのを知り、初めて経験した時に、顔の細胞が動いて、筋が引きあがっていくのを感じ、たった一度の施術でも変化が大きく表れることに再度感動しました。

そして、何とか職場にも許可をもらい、専門学校へ入学しました。

試験対策・学校の授業で取り組んでいたこと

私は、とりあえず書かないと覚えられないという体質で、教科書を見ただけでは理解が難しいので、とにかくひたすら何度も書いて理解することを繰り返していました。

試験前の半年は学校の授業も過去問題中心の講義に移行していったので、間違えた問題は大きめの付箋に一問ずつピックアップし、付箋の裏に解説を作り、ノートに集め、移動中などいつでも何度も見直せるようにしていました。

また、授業中にも常に国試黒本を手元に置いておき、メモを加えながら授業を受けていました。

得意科目・苦手科目は何でしたか?また、苦手科目をどう克服しましたか?

得意科目はリハビリテーション医学、苦手科目は東洋医学概論と経絡経穴概論でした。

もともと理学療法士の資格を取る際に、みっちり西洋医学の考え方になじんでいたため、どうしても東洋医学の考え方が「意味の分からないもの」でした。さらに経絡経穴でたくさんの経穴名を覚えることが本当につらかったです。

はじめは替え歌で覚えるのがどうしても嫌で避けていたのですがクラスメートが覚えるのに付き合ってくれて、替え歌やゴロ合わせなど私が覚えるまで一緒にやってくれました。

おかげで最終的には確実に得点できる科目の一つになり、とても心に余裕ができました。クラスメートの存在は大きいです。

国試黒本を知ったきっかけ

先輩から「鍼灸の国家試験を受ける学生はこれ使う人が多いみたい」とお勧めしてもらったことがきっかけで知りました。

国試黒本の使いかた・おススメポイント

国試黒本には冊子とアプリがあるので、自分の勉強スタイルにどちらが合うのかをまず考えてから選ぶとよいと思います。

私自身は当初冊子を購入しようと思っていたのですが、ボヤっとしていたら売り切れてしまい、仕方なくアプリを購入しました。

結果からすれば、書いて覚えるタイプだったので、アプリで良かったかなと思っています。

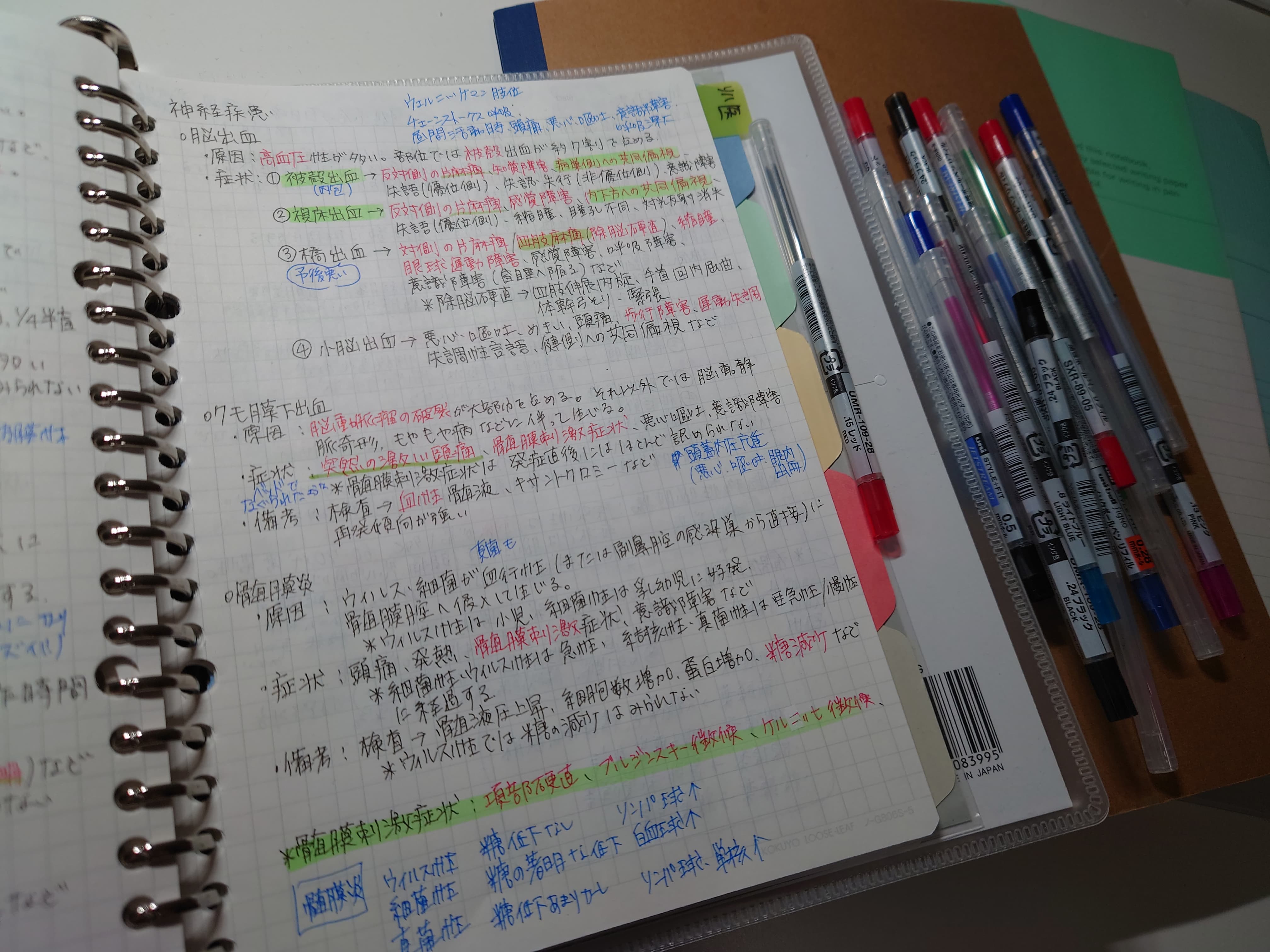

時間は多少かかりますが、長期休暇中にアプリの内容をノートに書き写すことで全体を復習することができたし、受験までの間に補足を書き込んだり、メモをとったり、自分で作った国試黒本を勉強に使うことができました。

受験当日はこれまで自分が頑張ってきた証になり、心強いお守りになりました。

国試黒本では基本的なことは十分まとまっていると思うので、補足をどれだけ書き加えるかがポイントかなと思います。

その点でも、自作の国試黒本は良かったかなと思います。

国家黒本の評価は★5つ!その理由は?

基本的な内容はまとまっているので、最低限知っておかないといけないことは書いてあるかなと思います。その点は高評価です。

補足の書き込みがどれくらいできるかが重要であると思うので、補足の内容を考えさせる参考書としても良かったと思います。

途中、他の参考書に手を出したいと思うこともなく、このなかのどこかに知りたい内容が書いてある、という印象でした。

探してみて書いて無ければ書き込んでいけばよいし、書き込みがふえるほど愛着もわく参考書でした。

受験生へアドバイス・ひとこと!

国家試験は緊張するものだと思います。でも、自分はこれまでこれだけ頑張った!という証を作っていけば、自分で自分に「大丈夫!」と言えるようになると思います。

私の場合は、自作の国試黒本と、勉強中に使ったボールペンの替え芯とか覚えるために殴り書きしたノートの山がその証でした。

あと、同じ目標を持つクラスメートの存在も…。

私のクラスは人数がそんなに多くなく、他の人が私よりも確実に良い点をとる人ばかりだったので、定期テストや模試の結果が戻ってくるたびにプレッシャーを感じていました。

自分一人で戦うのは正直しんどいと思いますので、まわりのクラスメートと一緒に合格を目指すのがいいのではないでしょうか?

こうやれば覚えやすいとか、こんな風に考えればいいなど、きっとアドバイスをくれる人がいると思うし、自分も誰かにアドバイスができることがあると思います。

皆さんが自信をもって試験を受ける日を迎えられることを、心から応援しています!